TOPPANと統合デザインでウェル・ビーイングをテーマに空間演出に関わるデザイン戦略を開発

2024年度、統合デザイン学科はPBL(Product Based Learning)科目として3年目となるTOPPAN株式会社(生活・産業義業本部 環境デザイン事業部)と「空間や環境を構成する建装材に関するデザイン戦略の構築と企画・デザイン開発」に関する共同研究を行いました。

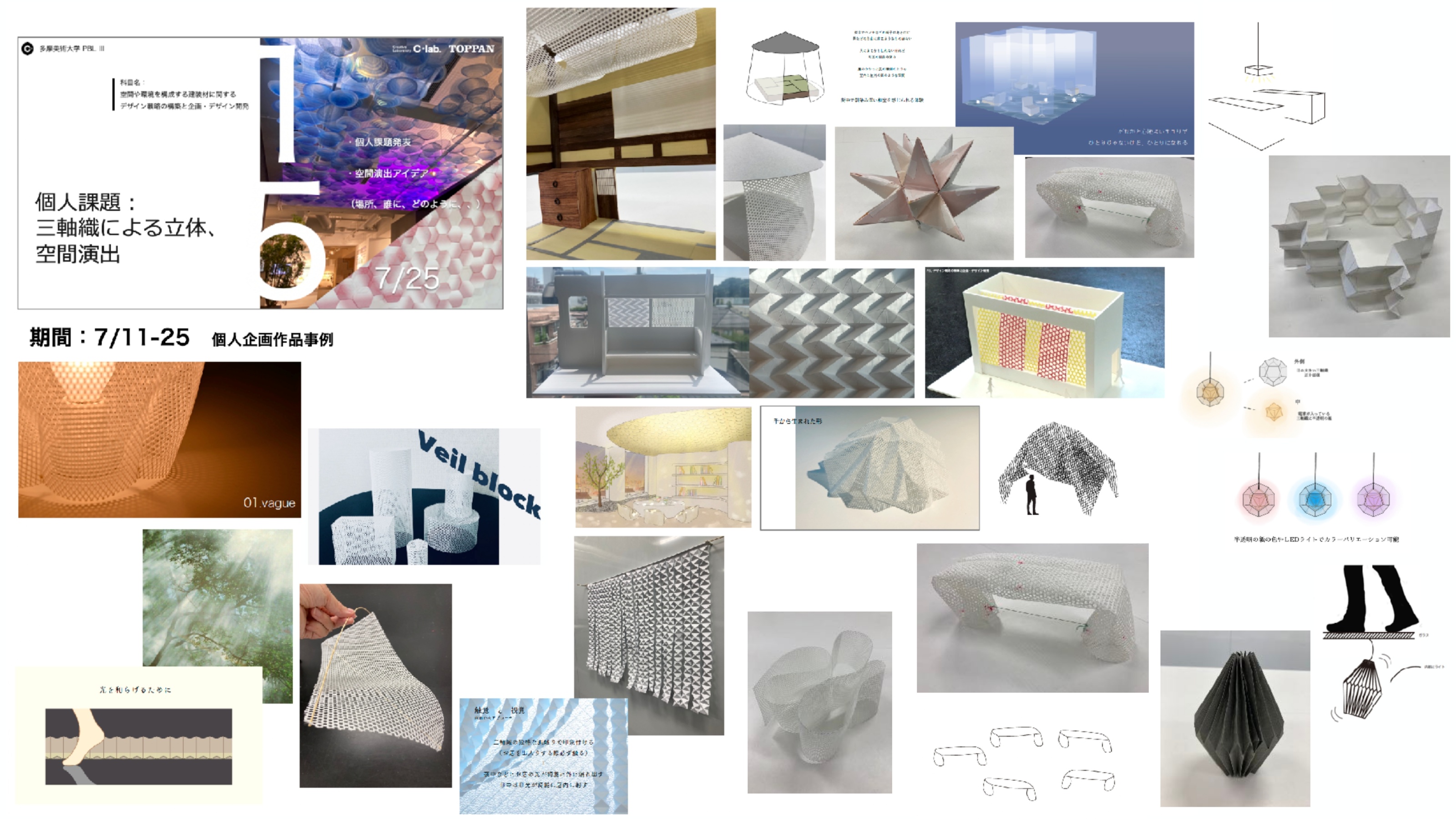

学生たちは「新しい」と「親しみ」をキーワードに、どのような時や事柄に人が「新しい」と感じ「親しみ」を覚えるのかを考察、個人ワーク、グループワークで思考を深め、個人課題では、三軸織物を用いた住空間、商空間を彩るプロダクトやインテリアコーディネーションのデザインに取り組みました。

最終課題では、学生たちは3つのグループに分かれ、仮想空間「well-beingな空間:共創集合住宅/自由な個人、家族の居住空間が集合した空間コミュニケーションの新しいあり方をデザインする」に取り組み、ファサードからエントランスへ、「共創」を生み出すエリアと空間デザインの工夫により新しい形のコミュニケーションを生み出す共創集合住宅の提案に挑戦しました。

同社とのこれまでの共同研究の成果は、2025年3月に多摩美術大学TUB(東京ミッドタウン・デザインハブ内)にて展示いたします。

*ウェル・ビーイング(well-being)

単に身体的な健康だけでなく、精神的な充足感や社会的なつながりや生きがい、自己実現など、身体的な健康だけでなく、精神的な健康や社会的な健康も含む、人が満たされた状態を指す包括的な概念。

TOPPAN 環境デザイン事業部と統合デザイン学科による PBL成果発表会

| 展覧会名 | ”共創“が育まれる集合住宅の新しいコミュニケーションデザイン TOPPAN + 多摩美 産学連携 PBL成果報告展 |

| 会期 | 2025年3月19日(水)〜3月22日(土)※3月20日(木・祝)休館 |

| 時間 | 11:00〜18:00 入場無料 |

| 会場 | 多摩美術大学 TUB 東京都港区⾚坂9-7-1 ミッドタウン・タワー5F (東京ミッドタウン・デザインハブ内) |

| 展示紹介サイト | https://tub.tamabi.ac.jp/exhibitions/5927/ |

1.企業連携による実践的なデザイン教育プログラム

本共同研究は、PBL(Project Based Learning)科目として実施。同科目は、学生が企業と連携し、社会で求められるデザインの視点を学ぶことを目的として開講され、社会的課題に学科、学年、キャンパスの隔たりを超えて共同で取り組めるプロジェクトとして、多くの学生が履修しています。学生たちは、同社の社員から市場動向やグローバルデザイン情報、サーフェスデザイン(化粧シート)の基礎知識、開発プロセス、重視されるSX*やDX*などのレクチャーを受け、デザイン思考を深めました。

*SX:サステナビリティ・トランスフォーメーション…社会、企業それぞれの持続可能性を考え、どちらにも貢献する経営への移行

*DX:デジタル・トランスフォーメーション…企業がビジネス環境に対応するため、デジタル技術を活用して変革し競争力を高めること

2.共同研究の概要

研究テーマ「空間や環境を構成する建創材に関するデザイン戦略の構築と企画・デザイン開発 -新と親/共創-」

学生たちの探求『新しい』と『親しみ』が織りなす空間とは

今回の共同研究テーマに沿って、TOPPAN株式会社 環境デザイン事業部のマーケティング&デザイン部門より提案されたサブテーマは『新と親/共創』。学生たちは「新しい」と「親しみ」という言葉が持つ意味を、研究課題と照らし合わせながら自身の体験や日常の気づきとともに深く掘り下げました。

個人の考察、グループワークでの議論を重ねる中で挙がったキーワードは「時間」「記憶」「変化」「知覚・感覚」「ちょうど良い身近さ(距離感)」など。議論を深める中でそれぞれの解釈を共有し、空間演出やプロダクトデザインにつながる新たな視点を発見しました。学生たちは、この探求を通して、人々が共に創り出す空間とは何か、その可能性を追求しました。

3.立体課題 構造とデザインの融合 三軸織が生み出す新たな空間演出

立体課題では、TOPPANとの共創関係に基づき、空間装飾の商材として実績のある「三軸織物」の製造・販売・企画設計を手掛けるサカセ・アドテック株式会社から材料を提供していただき、空間装飾の商材「三軸織物」を用いて空間を演出するプロダクト開発にも挑戦しました。

学生たちは、三軸織のシートを折り紙の要領で形態を変化させ、様々なプロダクトに落とし込みました。多数の照明カバー案に加え、ベンチ、パーティション、ブラインド、暖簾、小物カバーなど、多岐にわたるアイデアが生まれました。また、三軸織の持つ透過性や形状安定性といった特徴を活かし、ショップのウィンドウや古民家での機能的演出など、構造体としての活用も提案されました。

4.最終課題 空間演出課題「共創集合住宅のデザイン」

学生たちは3つのグループに分かれ、これまでの研究を昇華させた最終課題として「well-beingな空間:共創集合住宅」のデザイン提案を行いました。各グループは、キャンパスがある世田谷区上野毛近辺の土地を選定し、居住者ターゲットのペルソナを設定。オリジナルアンケート調査に基づいたライフスタイル分析を行い、コンセプトを裏付ける企画書、空間建築モデル、マテリアルボードと個人課題のインテリアコーディネートパネルを制作しました。

5.グループワークでデザインする3つの個性的な集合住宅

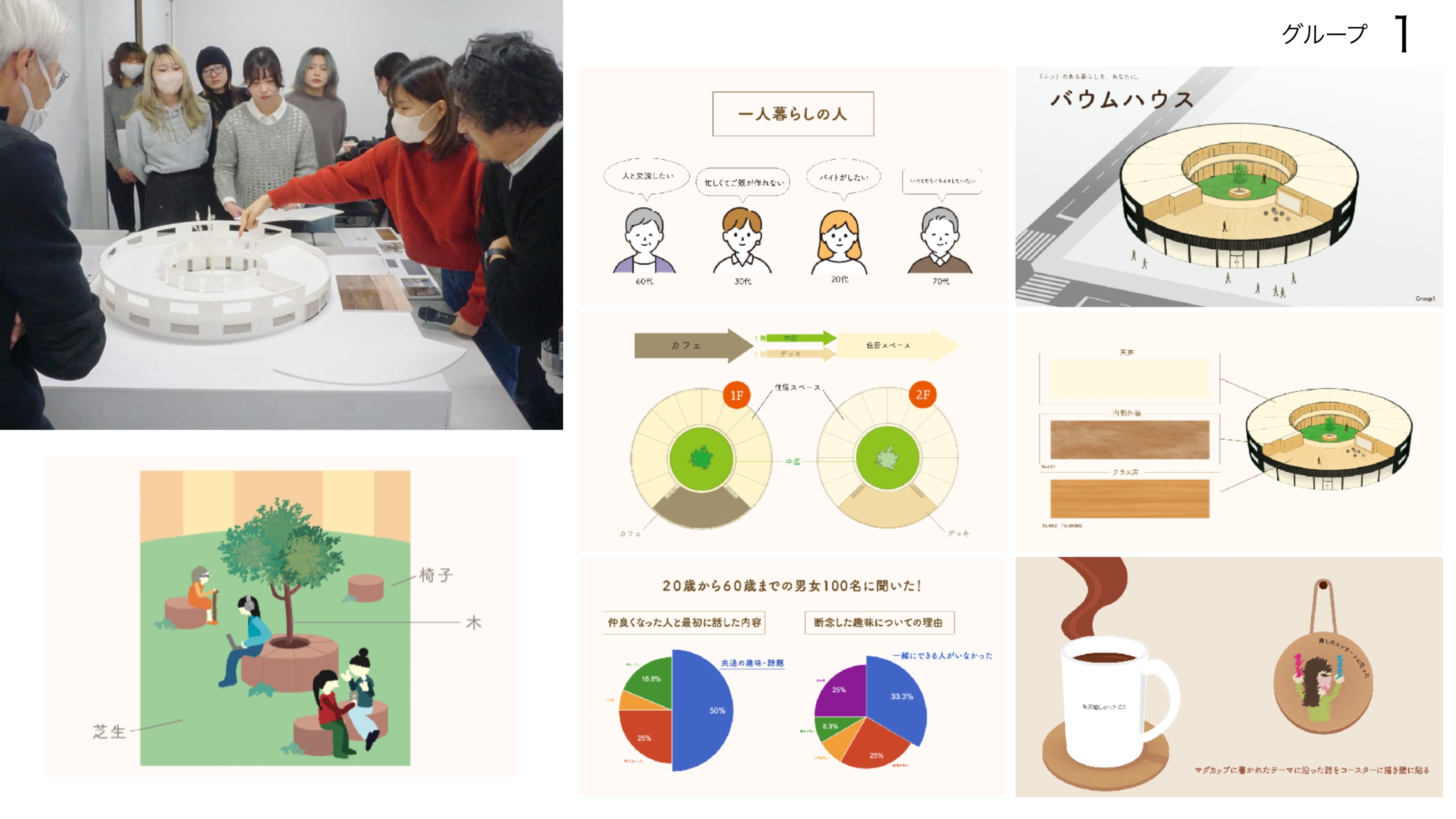

グループ1『バウムハウス:「エン」のある暮らしを、あなたに。』

田園都市線沿線、溝の口をロケーションに、交流を求める一人暮らしの人々をターゲットにした集合住宅を提案。建物エントランスには、住人がアルバイトもできるカフェを設け、住人同士や地域住民との交流を促す設計としました。

作品名『バウムハウス:「エン」』には3つの意味を込めました。

-

形としての「円」:

木の年輪のように同心円状に広がり、成長していく関係性を表します。 -

つながり、きっかけとしての「縁」:

新たな出会いが生まれ、縁が結ばれ深まっていく関係性を表します。 -

コミュニケーションを促す場としての「園」:

自然と人との調和を意識して設計された日本庭園における、言葉を交わさなくても通じ合える関係性を表します。

これら3つの関係性が自然に育まれる集合住宅を『共創』のコンセプトとしました。

グループ2『hi na ta:太陽と暮らす。人と繋がる。』

ターゲットは外出が減りがちな育児家庭とインハウスクリエイター。上野毛の傾斜地に建つ集合住宅は、建物全体で採光を考慮した設計により、場所や時間帯によって日の光の入り方、角度、強さ、印象が変化します。

朝日は東向きのエントランスに届き、住民の通学・出勤を爽やかに送り出す家族の光景を演出。昼間は共有スペースや中央の中庭にたっぷりと陽光が降り注ぎ、建物全体に活気を与えます。夕方には居室側を暖かな光が照らし、帰宅する住民の心を和ませます。

情報過多な現代において、ともすると希薄になりがちな人や自然とのつながり。太陽の動き、自然の営み、そして人々の活動、それらの変化を通して、住人同士のつながりが意識され、交流が生まれます。そのようなつながりを育むことが、この集合住宅における『共創』の狙いです。

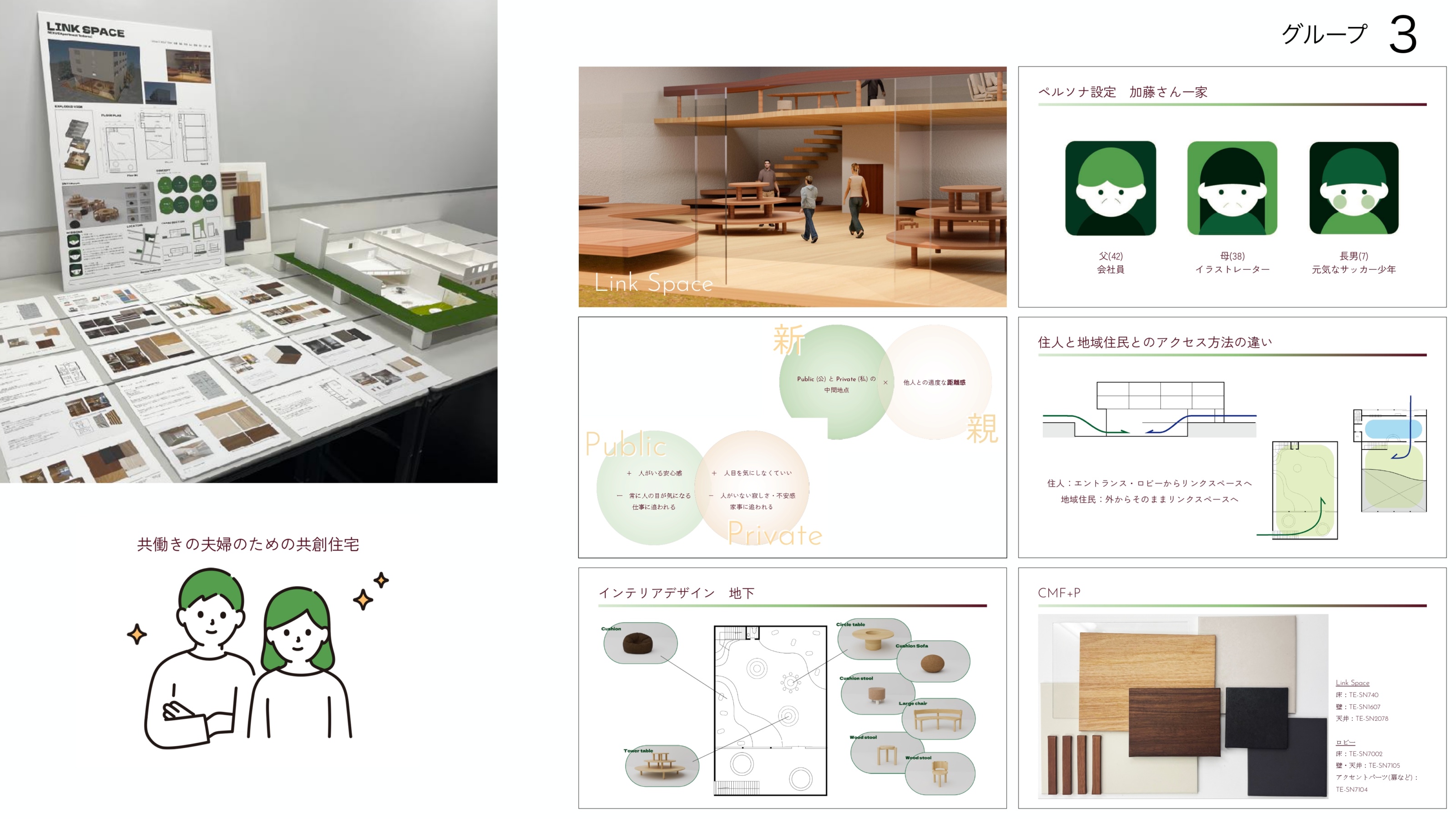

グループ3『LINK SPACE:NEXUS Apartment Todoroki』

世田谷区等々力を立地に、パブリックとプライベートの間でストレスなく自由に過ごしたい共働き家族をターゲットにした集合住宅を提案。アンケート調査から、家内外を問わず仕事や家事に追われる家族の「時間」と、他の住民や地域住民との適切な「距離感」に着目し、パブリックとプライベートの中間地点で無理なく心地よい関係性を築ける空間構成と、その演出に挑戦しました。

想定したペルソナは、人の気配は感じたいものの過度な干渉は避けたい、経済的な余裕はあるものの心のゆとりがない人々。メインの「LINK SPACE」は、地下1階と吹き抜け、階段でつながるロフト部分に大きく設けられ、住民用エントランス、ロビー、あるいは建物奥の外部階段からアクセスが可能。近隣住民も自由に利用でき、かつプライベートな使い方もできるよう、「食事やお茶、会話」「靴を脱いでリラックス」「勉強や読書」「軽い運動」など、用途に応じた家具デザインでゾーニングを行いました。

家族や仕事から離れて自由な時間を過ごすことが出来、過度に住民に寄り添うことなく、適度な距離感が自然に生まれる空間。それがこの集合住宅における『共創』のポイントです。

6.デザイン戦略から商品開発まで、社会で求められるデザインの視点を獲得

最終講評会を含め作品発表では、各グループがTOPPAN、サカセ・アドテックの社員に向けてプレゼンテーションを行い、貴重なフィードバックをいただきました。企業と連携した実践的な学びを通して、学生たちは社会で求められるデザイン戦略の立案から空間設計、プレゼンテーションまで、一連のプロセスを実践的に学びました。

7.共同研究を終えて

TOPPAN株式会社 クリエイティブ戦略担当で統合デザイン学科の井ノ口清洋非常勤講師の感想と学生たちに向けてのメッセージ

「デザイナー、クリエイターは現状に対し、「新しい」視点や価値観で、使う人、暮らす人に「親しみ」を持ってもらえるモノ、コトを考え、制作し、提供する使命があると思います。前期は皆さんと一緒に「新しい」とは何か、「親しみ」を持つとはどういう状態なのかを個人で、そしてグループで考察しました。自身の考えを伝え、他者の考えを聞く中で気づきを得て思考を重ねるうちに「新しい」「親しみ」は提供される側の感情に根さすものであり、絶えず使う人、暮らす人、生活者視点に立って「新と親」を捉え、企画、デザインする必要があることを実感してもらえたと思います。

最終空間演出のグループ課題では、ロケーションやターゲット・ペルソナの設定、コンセプト立案、空間レイアウト、モデル、内装・外装材の選定、パネル制作という一連のプロセスを体感してもらいました。学年を超えたグループでの議論の時間は限られていたかもしれませんが、3グループ共に徐々に打解け、最適解を求めて思考錯誤を重ね、真摯に、そして楽しそうに課題に取り組み、最後は堂々と発表してもらえたのは嬉しかったです。最終発表会では各グループの提示した「ウェル・ビーイング / 共創」への視点、仕掛けは大変面白く、「新しく」「親しみ」を持って聞かせてもらいました。社会に出れば社内外を問わず様々な人と関わりながら、その中で自らの存在を発信していくことになります。今回のPBLがそのプロローグとなり、個々の知識を深め、成長につながる糧となることを願って止みません。」

統合デザイン学科 長崎綱雄教授所感

今年の授業では前期には「新しい」「親しい」という一見自明とも思える概念についての思考を深め、そのプロセスで得た気づきを起点に各個人のデザイン制作を行なった。後期には前期の取り組みを基盤に「ウェルビーイングのための共創住宅」グループワークに取り組んだ。既に当たり前のように流通している概念や事柄について問い直し、考えることは実は簡単なことではないが、ここからこの授業の取り組みが始まったことで、デザインが表層から導かれるものではなく、対象の本質を捉えることから始まることである、という大切な態度を学生たちは学ぶことが出来ていたように思う。最終課題の各グループの作品たちには、表面的ではない、彼らが考える本質への接近の試みの成果が見て取れてうれしく思う。

統合デザイン学科 詫摩智朗教授所感

総じて学生が自由に楽しく取り組んでいた事が印象的で、とても良いチャレンジだったかと思います。特に最終課題では、内装・外装材を含めたハコづくりは比較的容易にアイデアがでてきた一方で、何を「共創」する場なのか、住民同士の関係とその持続性については苦戦したようでしたが、モノとコトを統合的な視点でデザインすることの意味を考える、大変良い機会になったのではないかと考えます。

最終課題に対して参加した学生の感想

「TOPPANの皆様に発表を見てフィードバックをいただきとても勉強になりました。いつもより、伝える、価値を確かにするという部分が重要であるように感じ、学びの多い発表でした。」「マテリアルやリサーチ、グループワークなどいろいろな事を学ぶことが出来て充実した時間だったと思う。特にグループワークは規模の大きい課題で何をすればいいのかわからないなどの不安があったがチーム全体で社会の課題を考え解決方法を探るために話し合い、人に伝えるためにはどうすればいいかなど協力出来たことや自分のグループワークでの役割を今の時期に考えられたことが良かったと感じた。」「違う意見を持った人たちが集まってひとつのことを話し合って決めるのが想像以上に難しく、苦戦しました。」「役割分担や報・連・相など、グループワークがスムーズに動くためにどうすれば良いかを学ぶことができました。」

デザインリサーチの内容や様々な建装材(化粧シート)に触れたことに関する感想

「服にトレンドがあるように空間にもトレンドがあることを初めて知ってとても驚きました。」「いろんな素材のサンプルや柄を見るのが楽しかったです。」「企画段階での話を聞けるのは貴重な機会なのでとてもためになった。」「普段はあまり聞くことの出来ない業者向けの空間作りのお話を聞くことができ、今まで店舗の空間を流行という視点で見る事が無かったので、とても面白かったです。」「お客様の好み、目指すライフスタイルによって空間の雰囲気が変わるのが面白いと思ったし、お客様のニーズを把握していく過程に興味を持つようになった。」「プレゼンテーションで話された“自然感”という言葉が自分たちにはない判断の感覚で印象に残った。改めて自然を描く面白さを感じた。」「住宅展示場での2つの住宅を見学できたことは有意義でした。ウェルビーイングに対して何を提供するべきなのか自分の中で実際に住宅の様子を見て考えていく時間は面白かった」

TOPPAN環境デザインのデザインフィールドに関する感想

「木材の色味だけでなく光源の色も考慮しインテリア全体の雰囲気をつくりあげユーザーのニーズやこれから来るデザインを考える仕事は大変だがやりがいがありそうだと思った。」「社会情勢や環境問題、それに影響されて生まれる人の気持ちや暮らしに対する考え方などを総括して“未来の流行”は導き出すことが出来ることがわかった。」「自分の中でふわっとしか感じられていなかった環境を構成するものが本物を見たり聞いたりすることで急に現実感をおびて感じられた。どんな場所に行っても細かく見てみるとこんな部分があるのかと、聞いていてワクワクした。」

などの声が聞かれました。